Le Dr Mottard et la construction de l’hôtel de ville-palais de justice à Saint-Jean-de-Maurienne

Le Dr Mottard et la construction de l’hôtel de ville-palais de justice à Saint-Jean-de-Maurienne

Pierre Geneletti

Enregistrement audio de la conférence en distanciel du 4 décembre 2020 ( 32 mn 12 s) :

« La ville de Saint-Jean-de-Maurienne, bâtie comme on le faisait au moyen-âge dans l’étroit espace que laissaient les murs d’enceinte, n’est qu’une agglomération mal construite, de granges, d’écuries et de cours humides, à travers laquelle serpentent des rues étroites et froides. On y manque d’air, on y vit dans le marasme ; on dirait que cette ville dévore ses habitants, ils se recrutent au-dehors ; on y compte peu de familles anciennes, elles sont moissonnées par certaines maladies endémiques bien connues, hélas ! Or ces maladies n’ont d’autres causes que l’insalubrité. Cela est notoire[1]. »

Un autre auteur, Belzof de Surelle[2] écrivait : « Je parcourais, il n’y a pas longtemps, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, cette ville antique, aux rues sombres et tortueuses…Dans cette pérégrination lente, à cause du pavé scabreux et grossièrement enchâssé le long du ruisselet qui descend du Bonrieux, je me disais : que de bâtiments qui chancellent sous leurs toits et leurs planchers pourris ! Que de victimes de la misère, de la malpropreté et de la nonchalance peut-être gisent dans ces bouges ! Rien qu’à voir sortir les enfants des écoles, on est pénétré de la nécessité de construire une ville neuve sur cette agglomération de quartiers infects et malsains[3] ».

Le premier constat, assez accablant, est fait au mois de septembre 1865, le second en 1867. Certes, des efforts ont été faits depuis 1830, en ouvrant la grande voie qui traverse la ville d’un bout à l’autre sous le mandat du syndic, le chevalier Ducol. Mgr Jourdain, alors vicaire général, avait donné les premiers coups de la démolition avec une masse de fer. La place Grenette s’étale maintenant au lieu où l’on ne voyait guère que des constructions informes et des bâtiments délabrés, une large voie est ouverte entre la rue Bon-Rieux et le quartier des écoles des filles. Il reste encore deux quartiers, celui de Bonrieux et celui qui fait face à l’aile droite du palais épiscopal qui sont totalement insalubres. Déjà en 1779, l’évêque de Maurienne, Mgr de Martiniana (1757-1770)[4], s’était proposé pour acheter ce pâtis de maison pour y faire une place. Son départ pour l’évêché de Verceil l’en avait empêché[5].

Ce quartier, qui n’avait qu’une seule issue, était sillonné par des impasses tellement étroites que deux personnes ne pouvaient les parcourir de front, était occupé par une quarantaine de familles. Les maisons, « vieilles, noires, sales, irrégulières, sont enchevêtrées les unes dans les autres. Elles sont tellement lézardées que chaque année des pierres s’en détachent, et l’état de délabrement est devenu tel que, si un angle de mur était venu à tomber, tout le reste se serait écroulé en écrasant ceux qui se trouvaient chez eux[6] ». Un autre auteur ajoute : « le quartier est composé d’habitations insalubres, ruineuses et noires. C’est un monstrueux enchevêtrement de baraques, d’étables, d’allées tortueuses et malsaines où se concentrent tous les égouts, d’où s’échappent les plus mauvais miasmes et où ne pénètrent ni air, ni soleil. On y rencontre le goitre, le crétinisme, le rachitisme sous toutes les formes, les scrofules[7]. Les médecins envoyés en 1862 pour rechercher les causes du crétinisme l’ont visité et ont reconnu la nécessité d’un prompt assainissement[8] ».

Le 22 mars 1862, le docteur Antoine Mottard est installé comme maire de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne par M. Dieu, le préfet du département, qui reçoit son serment en présence du sous-préfet de l’arrondissement, M. le baron de Faverges et du Conseil municipal. Antoine Mottard, chevalier de l’Ordre royal des Saints Maurice et Lazare, qualifié « d’homme dévoué à son pays et que le public désignait depuis longtemps pour ce poste élevé et difficile, succède à M. Richard[9] ».

Le préfet qui a tenu à installer personnellement le docteur Mottard, insiste sur cette nomination d’un médecin habile et versé dans les connaissances hygiéniques, ce qui correspond bien aux « besoins actuels de la ville, qui a tant à faire en ce moment du point de vue de l’hygiène et de l’assainissement[10] ».

Photo Archives ville Saint-Jean-de-Maurienne |

Dès le départ du préfet, que le Conseil a raccompagné jusqu’à sa voiture, les conseillers entrent en séance. Antoine Mottard après une courte allocution pour remercier les membres du Conseil, fait connaître les travaux les plus urgents qu’il compte effectuer, puis fait un « énergétique appel à l’union et à la concorde entre les membres du Conseil et les principales autorités locales[11] ». Le soir même, le Conseil offre au maire un banquet pendant lequel a régné une animation et une gaîté qui laissait voir la satisfaction de tous ceux qui y ont pris part. Au sortir du banquet, les conseillers accompagnent le maire jusqu’à son domicile, la maison où est né François-Emmanuel Fodéré[12] . |

« Une émotion indicible s’est emparée de lui lorsqu’il a vu Saint-Jean spontanément illuminée dans toutes ses rues, l’empressement, la joie avec lesquels il était fêté sur son passage. Lorsque débouchant sur la place de la Cathédrale où il réside, il la vit remplie de monde, lorsqu’il entendit la foule à plusieurs reprises crier : Vive M. le Maire ! son émotion redoublât et il sentit ses forces l’abandonner et il dut s’appuyer aux bras de deux conseillers pour pouvoir rentrer chez lui. Dans son appartement, il trouve des fonctionnaires, des notables de la ville et une foule de dames et de jeunes personnes. L’accueil le touche profondément, des larmes jaillissent de ses yeux et il s’exclame : « Je suis donc aimé de mon pays ![13] » La foule l’attend sur la place, la fanfare joue. Antoine Mottard redescend pour un bain de foule.

Dix jours après son installation, le Dr Mottard vient à Chambéry insister auprès de l’administration préfectorale pour pouvoir débuter les travaux d’assainissement de la ville. Deux facteurs militent en faveur de ce projet : on craint une nouvelle épidémie de choléra qui serait catastrophique dans ces quartiers insalubres et le départ des cinq cents employés qui travaillaient à bâtir la ligne de chemin de fer a laissé vacants de nombreux appartements sains et sûrs qui pourraient être attribués aux familles vivant dans les taudis. Le préfet Dieu, touché par la misère qu’il avait vue dans ce quartier, décide de soutenir le maire. Il appelle le Conseil municipal à délibérer en ce sens. « La ville de Saint-Jean ne possède ni Palais de Justice, ni Mairie ; il est constaté depuis longtemps que le local où se tiennent les audiences ne ressemble en rien à un sanctuaire de la justice. Chaque année on voit figurer au budget une somme assez importante destinée à ne pas laisser nos édiles siéger et délibérer en plein air[14] ».

Ces deux édifices, promis dans le cadre du rattachement sont à bâtir : l’Hôtel de Ville uni au palais de justice et la sous-préfecture. Pendant la période révolutionnaire, les bureaux et le logement du sous-préfet et du concierge avaient été installés dans le palais épiscopal[15]. Le tribunal et le Conseil de ville siégeaient jusqu’alors dans un appartement loué. Le Conseil décide d’assigner la maison et l’enclos de M. le chevalier Victor Brunet, en face de la maison Roche, à la Sous-préfecture et le quartier insalubre pour la mairie. Cette solution qui reçoit l’assentiment immédiat du préfet permettait de supprimer deux quartiers malsains et mal bâtis, d’embellir la ville et de construire les deux édifices au centre de la ville. Aussitôt, M. Denarié, l’architecte du département est chargé de dresser les plans et les devis, ce qu’il fait après une « sérieuse et minutieuse étude des lieux[16] ». L’achat des terrains destinés aux deux établissements et les frais de démolition sont estimés à 125 000 francs et il faut compter 130 000 francs pour la construction du bâtiment double Hôtel-de-ville-Palais de Justice, et 80 000 francs pour la sous-préfecture.

En mai 1863, le nouveau préfet de la Savoie, M. Jolibois, vient visiter la ville, se fait présenter le projet. Il annonce que non seulement il l’approuve, mais « qu’il ne changerait pas un iota à ce qui avait été si sagement arrêté par son prédécesseur[17] ». . La suite du projet consiste d’abord à réfuter les nombreuses objections, à triompher d’oppositions opiniâtres, et à s’ingénier à trouver des ressources financières. Le 31 mai 1863, M. Jolibois annonce que le projet a reçu l’approbation ministérielle et que le décret pour cause d’utilité publique a été signé par Sa Majesté l’impératrice le 23 novembre 1862.

En juillet 1863, ont lieu de nouvelles élections municipales. Il semble que le nouveau Conseil commence à contester les choix du Dr Mottard. La commission, instituée sous sa présidence pour l’achat des terrains, décide que « l’ouverture de la rue de communication du quartier de Bonrieux avec celui de Beauregard est prioritaire en raison du mauvais état de la plupart des bâtiments à démolir, lesquels interceptent les rayons du soleil et empêchent la circulation de l’air, entretenant ainsi l’insalubrité[18] ».

Il est intéressant de constater que les arguments utilisés par les membres du Conseil municipal reprennent exactement les propos que tenait le Dr Mottard en 1854, lors de la première épidémie de choléra : « Ne devrions-nous pas procurer à nos populations un bon air, du soleil et la libre circulation du vent ? C’est peu, mais c’est presque tout. […] Il est encore temps. A l’ouvrage et déclarons une guerre active, instantanée, une guerre à outrance aux immondices, aux amas de fumiers et de substances en putréfaction, aux mauvais fruits, aux arbres qui entourent, enveloppent et couvrent de leur ombre funeste les habitations de nos campagnes[19] ».

Le 6 septembre 1865, le maire Antoine Mottard peut donner lecture du décret impérial déclarant d’utilité publique la construction d’un hôtel de Sous-Préfecture et la construction d’un bâtiment dans lequel seraient établis le tribunal et la mairie.

Cette annonce apparaît comme un baroud d’honneur, car le projet est attaqué de toutes parts. Le Dr Mottard semble même donner l’impression de renoncer dans une réponse qu’il fait à Amédée Leyret qui a publié dans le Courrier des Alpes un article intitulé, Une Promenade à Saint-Jean-de-Maurienne, dans laquelle il écrit : « C’est au zèle éclairé de M. le docteur Mottard que Saint-Jean-de-Maurienne devra la construction d’un Palais-de-Justice, d’un Hôtel-de-Ville et d’un Hôtel-de-Sous-Préfecture[20] ». Antoine Mottard lui répond le 7 janvier suivant : « Que je m’en sois occupé, beaucoup occupé, plus même que qui que ce soit, c’est vrai, personne ne le contestera. Du reste, je devais le faire, c’était mon devoir. Etant de Saint-Jean, je devais en qualité de maire, faire tout ce qui se pouvait dépendre de moi pour l’intérêt de mon pays, je devais chercher à profiter de la circonstance unique qui se présentait pour le rassainir et l’embellir. Pour être toujours dans le vrai, je dois ajouter que je n’ai jamais été seul à l’œuvre. J’avais pour soutien le conseil municipal qui n’a reculé devant aucune difficulté pour atteindre ce but. Ce que je veux aujourd’hui, ce que j’ai toujours voulu, le conseil le voulait, avant que je fusse maire et il n’a jamais changé d’avis. Qu’aurai-je fait seul ? Aurai-je pu lutter victorieusement contre les obstacles que l’on opposait à cette entreprise, obstacles que je ne qualifierai pas ?[21]». Les obstacles sont l’apparition d’une opposition, d’une défiance envers le Dr Mottard, qui est battu aux élections du 23 juillet 1865. Cette défaite qui passe mal, Antoine Mottard l’attribue à des « attitudes curieuses » pendant la campagne : « Dès que l’on sut à Saint-Jean d’une manière positive le jour où les élections devaient commencer, la population fut conviée au champ de foire pour être instruite. Là, tout près d’un cabaret, plusieurs orateurs se succèdent pour haranguer la foule. On commençait à bien disposer l’auditoire par de nombreuses libations, puis on lui parlait de l’abolition des impôts, de la suppression de l’octroi et de mille autres attrape-niais de la même force. On lui présentait ensuite une liste d’édiles qui devaient ramener l’âge d’or dans le pays ; puis de nouveaux discours étaient annoncés pour le lendemain. De jour en jour la foule des auditeurs devenait plus nombreuse, attirée et par l’éloquence de ces nouveaux Démosthène et surtout par les boissons succulentes qu’on lui distribuait gratuitement et à profusion. Cependant le jour des élections arrive. La partie intelligente et instruite de la population, qui avait regardé avec dédain ces singulières comédies qui se jouaient depuis quelques jours, s’était portée au scrutin pour nommer des administrateurs dévoués au pays et capables de défendre ses intérêts. Il arrive alors une singulière chose ? La garde pompière, craignant de perdre la bataille, se divise par escouades ; tous les quartiers de la ville et des alentours sont fouillés avec soin, et bientôt l’on voit apparaître une armée de crétins bien escortée et dirigée sur l’hôtel de ville. Un personnage coiffé d’un magnifique képi et portant sur son pantalon bleu une bande du rouge le plus beau conduisait chacun de ces électeurs à la salle du scrutin, où il était introduit après avoir reçu de son guide un bulletin qui lui avait été soigneusement placé dans la main. On voit que les crétins sont quelques fois utiles, et l’on s’explique pourquoi certaines gens s’opposent à toutes les améliorations qui pourraient en faire disparaître l’espèce. Ils seraient privés par-là de cette phalange dont ils savent si bien tirer parti dans l’occasion[22] ».

Le 6 septembre1865, Antoine Mottard quittait les fonctions de maire. Son éviction était la conséquence d’une attaque systématique de son projet sur le plan financier. La ville de Saint-Jean-de-Maurienne n’a, de façon récurrente, jamais d’argent. Déjà aux élections de 1863, le préfet, M. Jolibois était venu au secours du maire en précisant, lors d’une visite, que l’achat des terrains et les frais de construction de l’hôtel de la sous-préfecture étaient, contrairement à ce qui avait été annoncé, uniquement à la charge du département. Il ajoutait que si les bâtiments et les terrains à acquérir coûtaient plus cher qu’on ne les avait évalués, on laisserait inachevés les travaux d’intérieur du bâtiment de la mairie, pour les poursuivre au fur et à mesure que l’on aurait des fonds disponibles.

On craint, après les élections, que les travaux ne soient arrêtés. Quelques personnes bien intentionnées essayent de calmer les esprits : « Il n’y a pas un seul habitant qui, de bonne foi, ne convienne que Saint-Jean, la plus antique cité de la Savoie, n’ait besoin d’être régénérée ; mais une partie de la population criait à l’ancien conseil : doucement, n’allez pas si vite en besogne ; hâtez-vous lentement, ménagez nos bourses ! D’autres au contraire disaient : l’édifice est commencé, achevons-le, cela fera circuler le numéraire parmi la classe laborieuse et ouvrière ». L’auteur poursuit : « je ne suis pas le moins du monde initié aux affaires du pays, je suis un homme de travail ; mais si je ne me trompe, c’est bien là, au point de vue d’intérêt public, ce qui a amené cette division déplorable dans les esprits. Question d’opportunité !...Personne ne pourrait révoquer en doute que l’ancien conseil, composé de personnes des plus honorables, n’ait déployé, dans le cours de ses sessions, un infatigable zèle pour le bien public ; personne ne doute et tout le monde espère que le nouveau fera ses preuves ; mais ce qui est regrettable pour le pays, c’est cette rivalité d’opinions qui se croisent et se heurtent en tous sens. Espérons que cette légère effervescence populaire une fois calmée, tous auront bon esprit de s’entendre[23] ».

Les chiffres concernant l’achat des terrains et la construction des deux bâtiments peuvent être facilement manipulés en raison de la complexité de l’origine des ressources et du fait que, comme tout chantier public, la somme finale à payer est bien supérieure au devis initial. L’architecte avait chiffré la dépense à 209 400 francs. Les ressources consistent en 100 000 francs alloués par l’État pour le Palais-de-Justice, 25 557 francs de subventions du département et 15 000 francs versés par l’État au titre des subventions pour les mairies des départements annexés, ce qui était prévu dans les promesses faites lors de l’Annexion. La ville peut prendre sur ses fonds propres 17 741 francs. Les soucis commencent avec l’emprunt de 60 000 francs qu’il faut faire. Les opposants ont beau jeu d’annoncer que, pour le payer, il faudra augmenter les impôts, ce qu’ils refusent. Les divergences s’aggravent lorsqu’on réalise que l’achat des terrains, estimé à 23 100 francs par l’architecte, coûtera en réalité beaucoup plus cher. Si une dizaine de propriétaires a accepté un règlement à l’amiable pour une somme déjà supérieure à 23 500 francs, un certain nombre d’autres ont formulé des demandes qui ont paru exagérées. Il faut les exproprier. Le jury d’expropriation estime à au moins en tiers en plus la somme nécessaire. Le coût de la construction des bâtiments, estimé à l’origine à 55 400 francs devrait en fait dépasser les 74 000 francs.

L’opération pourrait quand même se réaliser, car la commune va disposer de nouvelles recettes fiscales par une augmentation prévue des tarifs de l’octroi.

La situation stagne : « aujourd’hui on semble adopter une tactique nouvelle d’opposition en laissant vieillir la question, en l’enterrant sans motifs plausibles[24] ». Les partisans du maintien du projet avancent leurs arguments : « La ville est en mesure de payer toutes les augmentations, même les plus invraisemblables. […] Jamais entreprise n’aura été commencée dans de plus favorables conditions. Toutes les villes de l’Empire, depuis la capitale jusqu’aux plus petits bourgs, font de suprêmes efforts pour se reconstruire et s’embellir. Les municipalités ne reculent devant aucun emprunt. La ville de Saint-Jean a besoin de s’assainir ; elle demande de l’air et de la lumière ; elle demande la salubrité de ses habitations. Le nouveau conseil ne lui refusera pas l’air et la lumière nécessaire à la vie ; il ne condamnera pas une partie de ses habitants, des concitoyens, des êtres humains, à habiter des cloaques et à devenir la proie des maladies les plus tristes qui puissent affliger l’humanité[25] ».

Le rédacteur en chef du Courrier des Alpes, A. Pourchet, ajoute : « Si nous songeons aux bienfaits apportés par l’annexion aux autres villes de la Savoie ; si nous considérons les travaux qui s’y sont faits et qui s’y font tous les jours ; si nous réfléchissons que dans de petites et pauvres communes de notre Maurienne on a presque imposé l’obligation de construire des mairies, des maisons d’école sans trop s’inquiéter de la modicité des ressources….Ne sommes-nous pas en droit de demander pourquoi rien ne se fait à Saint-Jean[26] ? »

Le dernier argument utilisé est celui qui consiste à dire que la dépense est utile, qu’elle n’est pas un sacrifice puisqu’elle donnera du travail aux habitants : « Au fond tout le monde voit et comprend que par ce moyen notre classe ouvrière cherche à se préparer une ère nouvelle de prospérité ; elle demande du travail et désire travailler dans l’intérêt de tous. Le manque de travail dans les grandes cités amène les grèves ; certainement nous n’avons pas de grèves à redouter dans notre petite ville, mais nous avons des misères à prévenir, des bras à occuper, de justes aspirations à satisfaire[27] ».

Le problème financier est résolu par une procédure courante à cette époque : l’appel à souscription, à la générosité. « Cet élan généreux et spontané a trouvé un écho dans le cœur de tous les bons citoyens ; en moins d’une semaine tous avaient souscrit, le pauvre comme le riche et les hauts personnages de notre ville souscrivaient pour des sommes réellement importantes[28] ».

Le Dr Mottard n’a pas présidé lui-même à l’exécution des travaux. Mais, dans ses trois années d’administration communale, il a bien mérité de ses concitoyens. Ce qui permet en 1867 à Belzof de Surelle d’écrire : « Sous prétexte de placer les écus que les avares thésaurisaient jadis quelque part, un homme, plus que çà, un citoyen s’est levé du sein de ces fameux cloaques où il voyait croupir tant d’insouciantes familles, et il a dit à un puissant de la terre : - il faudra régénérer cette tribu de crétins et d’hydropiques. Des hommes, des égoïstes, veux-je dire, l’ont entendu, et ils ont dit entre eux : cela ne presse pas…Pourtant hier, qu’ai-je vu à ma grande joie ? De vastes décombres là où mouraient sans bruit, depuis des siècles, des centaines de malheureux et d’idiots. Là bientôt vous contemplerez trois palais, un pour le tribunal et ses annexes, l’autre pour la mairie, le troisième pour la sous-préfecture. […] Et pourtant, il a fallu vaincre comme à Marengo, à Austerlitz, à Wagram, pour obtenir que la ville se rassérénât, se purgeât à l’instar des fiévreux. A qui la faute de tant de retards et de tant de batailles à la préfecture et à l’hôtel de ville ? Faut-il l’attribuer aux indigènes, aux autochtones ou aux cosmopolites qui y forment une race hybride, race jalouse, hargneuse, tracassière, autant que les aborigènes sont lents à se décider, parcimonieux, méfiants dans les discussions d’intérêts publics ? […] Que de récriminations ont été ouïes et écrites ! Que de louables susceptibilités d’un côté, de cabales et de défections de l’autre, et cela pour de petits, petits, bien petits intérêts privés, quand les intérêts publics devaient tout dominer[29] ».

Le Dr Mottard ne reste que trois années maire de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Il est à l’origine du projet de la mairie, du palais de justice et de la sous-préfecture, mais il ne le termine pas. Or, cette action d’embellissement, d’assainissement et d’amélioration de la ville aurait pu constituer l’apogée de sa carrière dans la ville. Cela amène à s’interroger sur le personnage. Hyper actif dans sa ville natale, Antoine Mottard est à l’origine, ou fait partie intégrante, de la réalisation de la statue de François Emmanuel Fodéré, du jardin expérimental, de la bibliothèque municipale. Il semble que ses capacités sont bien utilisées lorsqu’il s’agit d’actions menées avec peu de personnes et où seules ses qualités sont exploitées, pas son relationnel. Son échec à la municipalité, où il a été nommé et non pas élu, son éviction du poste de médecin de l’hôpital, ses déboires avec les membres de la milice communale, il essuie de nombreux échecs, dans sa tentative pour être officier, laissent penser qu’il ne réussit pas dès lors qu’il doit être élu. Sa personnalité semble avoir nui à sa notoriété. Elle est décrite par Charles Buet, certes dans un roman[30], comme « Un monsieur tout habillé de noir, mais râpé comme un dix-huitième clerc d’huissier, omni savant, sentencieux, matérialiste et spirite, théologien consommé, médecin émérite, démocrate et socialiste, fort aristocrate en ses manières et libéral à la façon de ceux qui ne veulent de liberté que pour eux ». Le professeur Bruno Berthier[31] montre une autre facette du personnage : « Un libéral notoire, comploteur franc-maçon soucieux d’accéder à l’hôtel de ville, obstiné à montrer ses actions à Chambéry et à la morgue des vieilles élites nobiliaires qui y font l’opinion et l’humilient en lui refusant avec constance un fauteuil au sein de l’Académie de Savoie… », dans laquelle il ne dépassera pas le stade de membre correspondant. Antoine Mottard envisage même, à l’origine, de faire de sa Société d’Histoire une « filiale » de la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, société rivale, historique et politique de l’Académie de Savoie. Il a plus de succès avec les administrations puisqu’il reçoit plusieurs décorations tant de l’administration sarde que française. Pierre Dompnier, tout en précisant qu’il est souvent l’instigateur des projets, fait remarquer qu’il donne l’impression « d’être l’exécutant sur place ». Il ajoute en parlant des personnages « célèbres » de Saint-Jean-de-Maurienne : « D’emblée on peut remarquer que ces notables ne sont pas tous de même extraction. Certains par leur naissance semblaient destinés à la notabilité, d’autres étaient de famille beaucoup plus modeste. Quant au docteur Mottard, il était fils de jardinier[32] ».

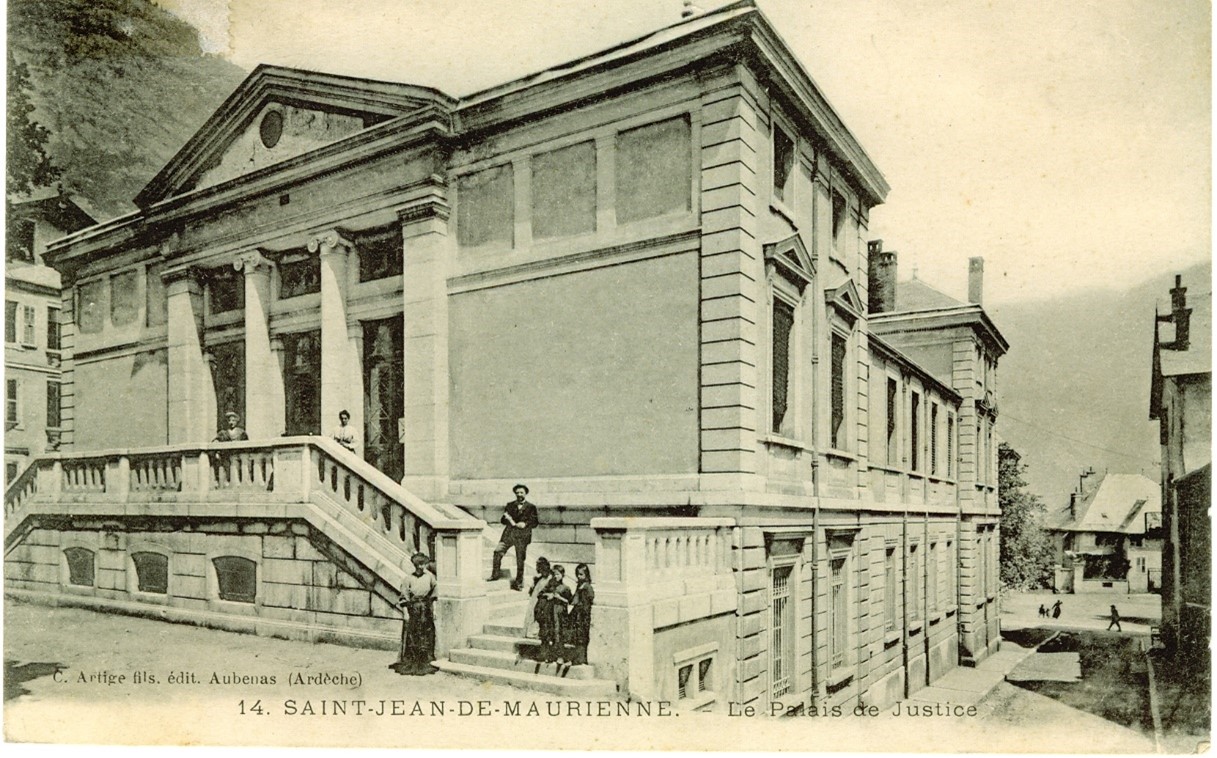

Le bâtiment double comprenant, le palais de justice d’un côté et l’Hôtel-de-Ville à l’opposé, est inauguré le 30 avril 1871. La sous-préfecture date de la même époque[33].

[1]-Celier, « Intérêts généraux », Journal le Courrier des Alpes du 21 septembre 1865.

[2] Belzof de Surelle est le pseudonyme de Camille-Gabriel Foray. Greffier de la justice de paix, Foray était un ami du Dr Mottard. Il faisait partie des membres fondateurs en janvier 1856, de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, dont il était le secrétaire.

[3] Belzof de Surelle (Camille-Gabriel Foray), « Saint-Jean-de-Maurienne en 1867 », dans Sabaudia, Revue historique, artistique, scientifique du Pays des Allobroges et de l’ancien duché de Savoie, Chambéry, D’Albane E. éditeur, 1872, 2e volume, p. 242-248.

[4] Mgr Charles-Joseph Fillipa de Martiniana, évêque de Maurienne de 1757 à 1770, avait un goût prononcé pour l’immobilier. Il est à l’origine du déplacement du séminaire dans la maison Dupont, il a agrandi le palais épiscopal en rachetant des maisons voisine. Il fait embellir la façade, l’escalier monumental et le grand salon. Angley Ambroise., Histoire du diocèse de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, Imprimerie Jean-Baptiste Héritier, 1846, p. 379-388.

[5] Gorre Jean-Géry, « Le docteur Antoine Mottard, Bienfaiteur de Saint-Jean-de-Maurienne et Fondateur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne », Saint-Jean-de-Maurienne, Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, 1930, bulletin de la Société, 2e série, Tome VII, 2e partie, p. 96-97.

[6] Gorre Jean-Géry, « Le docteur Antoine Mottard, Bienfaiteur de Saint-Jean-de-Maurienne et Fondateur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne », op. cit., p. 96.

[7] Les scrofules qu’on appelait autrefois les écrouelles sont une maladie provoquée par des troubles nutritifs, qui entraine des inflammations chroniques de la peau, des muqueuses, des ganglions lymphatiques et des articulations et qui prédispose à la tuberculose ou à la syphilis.

[9] Journal le Courrier des Alpes du 27 mars 1862.

[10] Gorre Jean-Géry, « Le docteur Antoine Mottard, Bienfaiteur de Saint-Jean-de-Maurienne et Fondateur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne », op. cit., p. 95.

[11] Journal le Courrier des Alpes du 27 mars 1862.

[12] Leyret Amédée, Courrier des Alpes du 24 décembre 1864

[13] Coche F.F., architecte à Saint-Jean-de-Maurienne.

[14] Journal le Courrier des Alpes du 22 mars 1866.

[15] Buttard M.F., « Installation du tribunal de première instance de Saint-Jean-de-Maurienne en 1800 (an VIII de la République) », Saint-Jean-de-Maurienne, Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, 1896, travaux de la Société, deuxième série, tome premier, seconde partie, p. 82-89.

[16] Celier, « Intérêts généraux », Journal le Courrier des Alpes du 21 septembre 1865.

[17] Gorre Jean-Géry, « Le docteur Antoine Mottard, Bienfaiteur de Saint-Jean-de-Maurienne et Fondateur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne », op. cit., p. 98.

[18] Gorre Jean-Géry, « Le docteur Antoine Mottard, Bienfaiteur de Saint-Jean-de-Maurienne et Fondateur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne », op. cit., p. 98-99.

[19] Journal Le Courrier des Alpes du 29 août 1854.

[20] Journal Le Courrier des Alpes du 24 décembre 1864.

[21] Journal Le Courrier des Alpes du 7 janvier 1865.

[22] Journal Le Courrier des Alpes du 26 août 1865.

[23] Journal Le Courrier des Alpes du 14 septembre 1865.

[24] Celier, « Intérêts généraux », Journal le Courrier des Alpes du 21 septembre 1865.

[25] Celier, « Intérêts généraux », Journal le Courrier des Alpes du 21 septembre 1865.

[26] Celier, « Intérêts généraux », Journal le Courrier des Alpes du 22 mars 1866.

[27] Pourchet A., Journal le Courrier des Alpes du 22 mars 1866.

[28] Pourchet A., Journal le Courrier des Alpes du 22 mars 1866.

[29] Belzof de Surelle (Camille-Gabriel Foray), « Saint-Jean-de-Maurienne en 1867 », dans Sabaudia, Revue historique, artistique, scientifique du Pays des Allobroges et de l’ancien duché de Savoie, Chambéry, D’Albane E. éditeur, 1872, 2e volume, p. 246-247.

[30] Buet Charles, Les bourgeois de Garocele, Limoges, Imprimerie Marc Bardou et Cie, SD., p. 36 et 52.

[31] Berthier Bruno, « François-Emmanuel Fodéré et la Savoie : une influence réciproque ? », Saint-Jean-de-Maurienne, Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, 2019, Travaux de la Société, Tome LII, p. 99-178, Colloque de Genève 26-28 novembre 2015. Doctrines, pratiques, savoirs et réseaux d’experts : des Lumières au début du XXe siècle.

[32] Dompnier Pierre, « Une ville et ses notables : Saint-Jean-de-Maurienne au XIX° siècle ». Moutiers, Académie de la Val D’Isère, 1990, Mémoires et documents, Tome XVIII nouvelle série. Actes du XXXII° congrès des Sociétés Savantes de Savoie, 1990, p. 152-153.

[33] Bois J.M. et Bugnard C. et Pouchoy C., « Saint-Jean-de-Maurienne », dans Germouty M., La Maurienne, notices historiques et géographiques par les instituteurs de la Circonscription de Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, Imprimerie Vulliermet, 1904, p.325.

BIBLIOGRAPHIE

-Angley A., Histoire du diocèse de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, Imprimerie Jean-Baptiste Héritier, 1846, p. 379-388.

-Belzof de Surelle (Camille-Gabriel Foray), « Saint-Jean-de-Maurienne en 1867 », dans Sabaudia, Revue historique, artistique, scientifique du Pays des Allobroges et de l’ancien duché de Savoie, Chambéry, D’Albane E. éditeur, 1872, 2e volume, p. 242-248.

-Berthier Bruno, « François-Emmanuel Fodéré et la Savoie : une influence réciproque ? », Saint-Jean-de-Maurienne, Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, 2019, Travaux de la Société, Tome LII, p. 99-178, Colloque de Genève 26-28 novembre 2015. Doctrines, pratiques, savoirs et réseaux d’experts : des Lumières au début du XXe siècle.

-Bois J.M. et Bugnard C. et Pouchoy C., « Saint-Jean-de-Maurienne », dans Germouty M., La Maurienne, notices historiques et géographiques par les instituteurs de la Circonscription de Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, Imprimerie Vulliermet, 1904, 602 p.

-Buet Charles, Les bourgeois de Garocele, Limoges, Imprimerie Marc Bardou et Cie, SD., p. 36 et 52.

-Buttard M.F., « Installation du tribunal de première instance de Saint-Jean-de-Maurienne en 1800 (an VIII de la République) », Saint-Jean-de-Maurienne, Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, 1896, travaux de la Société, deuxième série, tome premier, seconde partie, p. 82-89.

-Celier, « Intérêts généraux », Journal le Courrier des Alpes du 21 septembre 1865.

-Dompnier Pierre, « Une ville et ses notables : Saint-Jean-de-Maurienne au XIX° siècle ». Moutiers, Académie de la Val D’Isère, 1990, Mémoires et documents, Tome XVIII nouvelle série. Actes du XXXII° congrès des Sociétés Savantes de Savoie, 1990, p. 151-163.

-Gorre Jean-Géry, « Le docteur Antoine Mottard, Bienfaiteur de Saint-Jean-de-Maurienne et Fondateur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne », Saint-Jean-de-Maurienne, Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, 1930, bulletin de la Société, 2e série, Tome VII, 2e partie, p. 92-105.

-Journal Le Courrier des Alpes du 29 août 1854.

-Leyret Amédée, Courrier des Alpes du 24 décembre 1864.

Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne

Immeuble l'Étendard, 82, avenue des Clapeys

73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Courriel :contact@sha-maurienne.fr